前回、Claudeに需給ギャップと人手不足について解説してもらいましたが、この説明は、分かりやすい説明なのですが、自分が伝えたいことを完全には網羅していなかったので、ここで補足説明する記事を書きたいと思います。

補足説明の内容は、現在の日本経済の需給ギャップの状況と、その詳細についてです。

需給ギャップは不安定な状況

日本の需給ギャップ統計は、内閣府のGDP統計を元に、内閣府と日銀それぞれから少し異なる集計方法で計算されて、公開されています。

それぞれの公表データは、以下のサイトで公開されています。

それぞれの統計のグラフが以下の図のように公開されています。引用します。

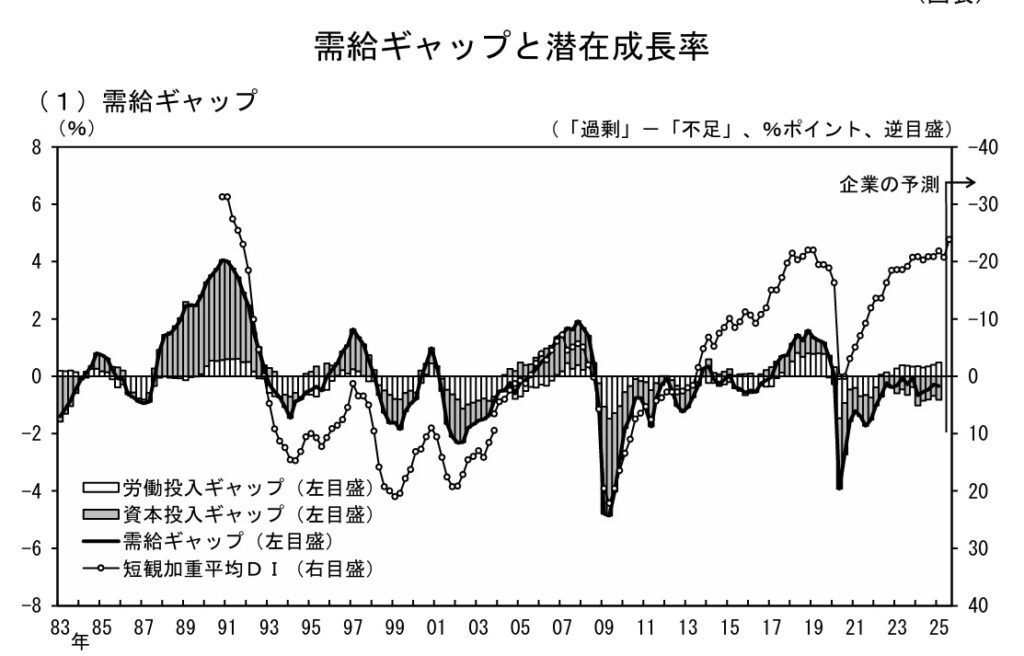

日銀の需給ギャップのグラフ

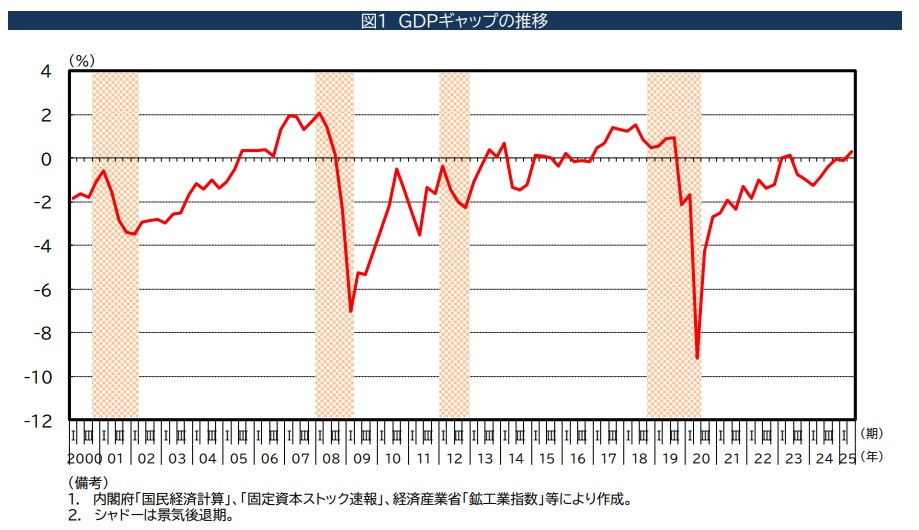

内閣府の需給ギャップのグラフ

ご覧のように、内閣府の需給ギャップは「需要超過」を示すプラス値ですが、日銀の需給ギャップは「供給超過」を示すマイナス値になっています。

現在の需給ギャップの値は、まだ安定的なプラス値にはなっていません。

しかし、日銀の需給ギャップ統計は、労働投入ギャップと資本投入ギャップの二つの需給ギャップの平均値として、需給ギャップを集計しており、その内容は、労働投入ギャップはプラス値、資本投入ギャップはそれを少し上回るマイナス値となっています。

労働投入ギャップ(労働者の需給ギャップ)と資本投入ギャップ(生産設備の需給ギャップ)の解説は、前回のClaudeの解説記事に書かれているので、ここでは解説しません。

つまり、日銀の需給ギャップは、人手不足を示す労働投入ギャップは既にプラスであるにも関わらず、資本投入ギャップのマイナスに牽引される事で、全体の需給ギャップがマイナスになっている状況なのです。

この状況については、日銀の田村直樹審議委員は2025年2月の時点で、解説しています。

わが国の経済・物価情勢と金融政策 – 田村 直樹 以下、引用文です。

私は、わが国で物価上昇が続いている背景には、需給ギャップがプラス、 すなわち需要が潜在的な供給力を上回っており、物価に上昇圧力がかかって いることがあると考えています。 この需給ギャップについては、日本銀行が 推計しており――推計手法によって異なる値をとり得るほか、様々な推計誤差が含まれるため、幅を持ってみる必要がありますが――、足もとの値はゼロ近傍にあります。 では、足もとは、物価に上昇圧力も低下圧力もかからないような状況でしょうか。 需給ギャップを分解すると、労働投入 ギャップがプラス(人手が不足)になっているのに対し、設備がフルに稼働していないことを受けて、資本投入ギャップがマイナス(設備が過剰)となっています。

しかし、設備がフル稼働していないのは必ずしも需要が不足しているからではなく、人手不足によって十分に設備を稼働させられないという側面も大きいと考えられます。 なお、企業の実感を示す短観のDIでは、 足もとで、労働力について「不足」と感じる企業の割合が大きく上昇する一方、設備について「過剰」と感じる企業はほとんどありません。 それらを加重平均したDIが、需給ギャップの日本銀行推計値の動きから大きく乖離しているのは、このような理由によるのではないかと考えられます。

したがって、私としては、需給の逼迫度合は業種によって差はありますが、マクロ的な需給ギャップは既に実態的にはプラスの領域にあり、供給力不足が物価に上昇圧力をかけている状況にあるのではないかと思っています。

田村審議委員の解説によると、資本投入ギャップがマイナスになっているのは、労働投入ギャップがプラスの「人手不足」の状況が原因で、「人手不足だから生産設備を全て稼働させることができなくなっているから」という事です。

例えば、タクシー会社はドライバーが不足しており、会社が保有しているタクシー車両を全て稼働させることができません。会社の駐車場に余っているタクシー車両が何十台もあるという状況にあります。

ホテルは、従業員が充分に雇えず、宿泊部屋を全て開く事ができす、いくつもの部屋を閉鎖している状況です。

工場は労働者を充分に雇えず、生産ラインの一部を停止するしかない状況です。

トラックもバスも倉庫もあらゆる生産設備が人手不足で全てを稼働することができません。

このような理由により、人手不足により生産設備が余っているから、労働投入ギャップはプラスになるのに、資本投入ギャップがマイナスになるという不思議な統計になるそうです。

以前、Gemini Deep Research に書いて貰った記事の解説にあるように、日銀の認識も含めて、現在の日本経済の需給ギャップ状況は、労働投入ギャップにおいては完全に「需要超過」の人手不足状況であるという見解で、官民双方の経済認識は共通しています。

また、先にリンクした Claude 作成記事の「なぜ人手不足になるのか – 需給ギャップの解説」にあるように、この人手不足の状況は一時的なものではなく、政府と日銀が計画的にマクロ経済政策により作り出した経済状況なので、余程経済音痴な政党に政権交代しない限り、デフレ不況に逆戻りすることはありません。

少なくとも与党の自民党は、デフレ脱却の知識と経験と実績がありますから、デフレに逆戻りするような政策を選択する可能性は限りなく低いと思います。

また、デフレ脱却に繋がったマクロ経済政策についての知見は、日本維新や国民民主党などの一部の野党も理解しています。 分かっていないのは、立憲民主と共産党ぐらいなものでしょう。

多少、政治的に不安定になっても、マクロ経済政策でデフレに陥る失敗をするとは考えにくいと思います。

経済に明るい国民民主党は選挙で躍進しましたから、あまり心配は要らないと思います。

今後、数十年はマクロ経済政策による需要超過と、少子高齢化による労働者の減少が重なり、人手不足の状況が継続することが予想されます。

これは、先のClaudeの記事でも解説されている通りです。

以上、現在の需給ギャップ状況についての補足説明でした。

生成AIは、分かりやすい記事を書いてくれますが、自分が伝えたい要点とは、少し外れてしまうのは、どうしても避けられません。

単純な知識の伝達でも、まだ補足説明のような形で、人間が記事を書かなければならない時代が続きそうな気もします。

2025年9月22日追記

現在の需給ギャップのプラス転換への変化は、アベノミクスの金融緩和と財政出動により作り出した経済状況です。

そのメカニズムを日本銀行の植田総裁が二年前に以下の文書で説明しているので、ここでご紹介します。

この説明を読むと、日銀が需給ギャップをプラス方向へと誘導しようとしていたことが、理解できます。